|

하늘소풍길 斷想 2

각 종교와 무신론자의 죽음관, 그리고 시인의 ‘歸天’ ▶ 지난 봄 어머니가 세상을 떠나신 후 부쩍 죽음의 정의를 내려보는 일이 잦아졌다. 나름대로 사생관(死生觀)을 형성해왔다고 느꼈었는데 막상 어머니와 이별하며 또 다시 죽음의 문제를 떠올리게 된 것이다. 온갖 경전의 경구와 교훈들을 책으로 읽으며 관조할 때는 100% 공감하면서도 현실생활에서는 도저히 적용하기 어렵듯이 죽음을 머릿속으로 관조할 때는 생사를 초월한 듯 건방을 떨다가 어머니의 죽음 앞에서 허물어지고 만 꼴이다. 내가 세워놓은 죽음관의 틀에 맞춰 나의 삶과 어머니의 영혼에 대해 편안한 인식을 하게 하는 과정을 거쳐 더 근원적인 사색에 젖어들게 된 것이다. 그동안 종교신앙처럼 확신시하던 내 죽음관을 재무장하는 하는 과정인지, 아니면 재정립하는 과정인지 분간을 못하겠다. 세상에 100% 확신하고, 확실한 것은 없잖은가. 죽음의 정의를 생각하면서 제행무상(諸行無常)․제법무아(諸法無我)를 거론하는 것이 거창하지만 나로선 적절한 용어인 것 같다. 세상에 변치 않은 진리가 없으니 ‘… 같다’는 표현이 또한 올바른 것 같기도 하고…

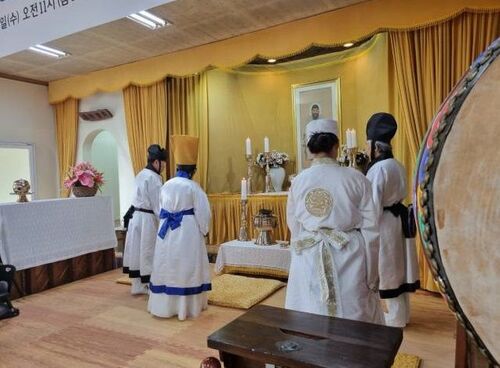

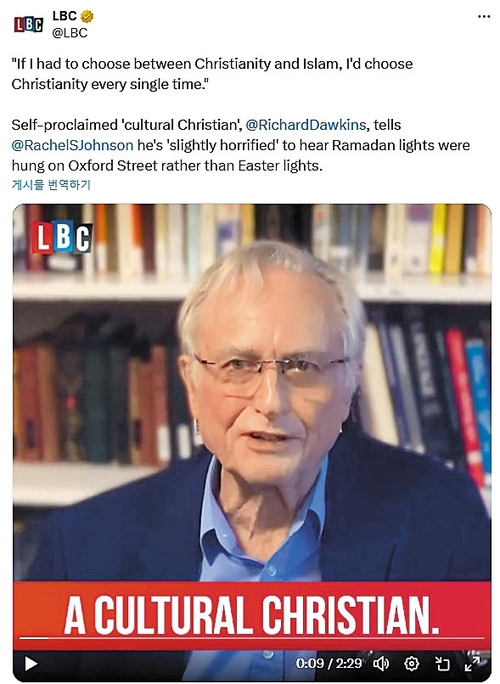

▶ 죽음에 대한 사색이 깊어질 즈음, 배영기 교수가 펴내는 ‘현대사회의 종교와 죽음관-죽음에서 찾은 영원과 삶’의 출판진행을 맡았다. 가톨릭, 개신교, 이슬람, 힌두, 불교, 도교, 유교, 무속신앙 등 모든 종교의 죽음관과 그에 따른 생활과 믿음의 양식을 두세번 읽고 숙지하며 죽음에 대한 심도있는 사색을 할 수 있었다. 세상의 인류들이 오랫동안 확신에 차 믿고 의지한 종교와 그 죽음관에서 인간의 삶과 영원에 대한 의지도 엿볼 수 있었다. 죽음을 어떻게 보고 있는가에 따라 동서고금의 생활태도와 방식이 달라짐도 알 수 있었다. 나는 편저자에게 이에 덧붙여 현대 무신론자와 과학자들의 생사관도 함께 엮자는 제안을 했다. 죽음을 보는 시야를 좀 더 철학적․ 과학적․현대적으로 넓혀 보자는 의도였다. 저자는 흔쾌히 동의했으며 기원전 5세기의 유물론자 레우키포스, 데모크리투스에서부터 무신론의 역사를 훓어보며 찰스다윈, 아인슈타인, 리차드 도킨스, 알랭 드 보통, 셰리 이건 등의 생사관을 정리한 ‘무신론자와 과학자들의 죽음관’ 편을 덧붙이게 되었다. 이들 역시 종교 못지않게 확신에 차 있었는데 어머니와의 이별을 정리하는 좋은 공부였다. ▶ 출판작업을 거의 마무리한 주말, 대모산엔 아카시아 꽃과 향기가 뒤덮고 있었다. 죽음공부를 편력했다는 뿌듯함이 예의 ‘하늘 소풍’을 더욱 감미롭고 뿌듯했다. 대모산 맨발의 길 쉼터에 누워 어머니가 돌아가신 직후 감상적으로 접했던 천상병 시인의 ‘귀천(歸天)’을 되내보았다. 나 하늘로 돌아가리라 새벽빛 와 닿으면 스러지는 이슬 더불어 손에 손을 잡고 나 하늘로 돌아가리라 노을빛 함께 단 둘이서 기슭에서 놀다가 구름 손짓하면은 나 하늘로 돌아가리라 아름다운 이 세상 소풍끝내는날 가서 아름다웠더라고 말하리라 모든 종교, 과학, 철학, 지식을 초월한 천 시인의 마음이 아카시아 향기와 함께 전해졌다. 그토록 파고 들었던 죽음에 대한 공부에 대한 최종 정리가 되는 듯 했다. 각 종교와 현대 무신론자․ 과학자들의 죽음관을 개괄함으로써 ‘귀천’에 대한 감상적 수용을 뛰어넘은 것일까? 아니면 내 나름의 죽음관을 다시 재차 확인하는 것일까? 하늘소풍길에서 장자의 ‘나비의 꿈’을 꾸는 듯했다. ‘제행무상․제법무아’를 체득하진 못하고 단지 외쳐보는 반복적인 감상인 것도 같았다. 그러나 어쩌랴. 이 또한 변할지 모르지만 하늘소풍길 ‘나비의 꿈’이 공부보다 좋은 것을. <저작권자 ⓒ CRS NEWS 무단전재 및 재배포 금지>

댓글

|

많이 본 기사

신민형 범종교시각 많이 본 기사

모바일 상단 구글 배너

|