‘언제나 이 한이 마쳐질까. 두견새 소리 그치고 새벽 조각달만 밝은데...‘

황광현의 탐방 기획● 제6대 단종의 비 정순왕후 파란만장한 생애‘언제나 이 한이 마쳐질까. 두견새 소리 그치고 새벽 조각달만 밝은데...‘이

‘언제나 이 한이 마쳐질까. 두견새 소리 그치고 새벽 조각달만 밝은데...'

5월의 달밤, 조선시대 5대 궁궐(경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁, 경희궁)과 종묘, 사직단에서 지난 1일부터 9일까지 문화향연이 열리고 있다. 여기에 조선 왕조 500년의 수많은 왕후와 후궁 중에 한 많은 여인 단종의 비 생애를 되돌아본다. 정순왕후(定順王后)의 능(陵)이 경기도 남양주시 진건읍 사릉리에 있으며, 사적 제209호로 지정됐다.

1440년(세종 22년) 여산 송씨(礪山宋氏) 판돈령부사(判敦寧府事) 현수(玹壽)의 딸로 태어난 정순왕후는 성품이 공손하고 검소해 가히 종묘를 영구히 보존할 수 있는 인물이라 하여 1453년(단종 1년) 간택되어 이듬해 열다섯 살의 어린 나이에 왕비로 책봉했다.

1455년 세조 즉위로 단종이 상왕의 자리에 오를 때 의덕왕대비(懿德王大妃)로 봉해졌다. 이는 1457년 성삼문(成三問)·박팽년(朴彭年)·하위지(河緯地)·이개(李塏)·유성원(柳誠源)·유응부(兪應孚) 등 사육신이 단종 복위 문제로 연루돼 단종은 노산군(魯山君)으로 영월에 유배되고, 정순왕후는 군부인(송 씨)으로 강등되니 열여덟 살이요, 단종은 열일곱 살 때이다. 송 씨는 노산군이 영월로 유배 갈 때 청룡사의 우화루(雨花樓)에서 마지막 이별의 밤을 보냈다.

그렇게 헤어진 부부는 다시 만나지 못하고, 그해 단종이 사사(賜死)됐다. 궁궐에서 추방당한 송 씨는 흥인지문(동대문) 밖 숭인동(연미정동) 동망봉(東望峰) 기슭의 청룡사(靑龍寺)에서 노산군이 있는 동쪽(영월 쪽)을 향해 안녕과 돌아오기를 간절히 기원했다. 노산군이 억울한 죽음을 안 송 씨는 아침저녁 소복(素服)을 하고 산봉우리에 올라 유배지를 향해 명복을 빌며 통곡을 했다. 울음소리가 마을 어귀까지 들려와 그곳 부녀자들이 함께 울었다고 한다. 산봉우리는 동망봉이라는 이름이 유래됐다.

한편 노산군이 유배된 곳은 영월에서도 삼십 리(12㎞)나 들어가야 하는 청령포 깊은 산중, 삼면이 강으로 둘러싸이고 한쪽 면은 절벽 산으로 가로 막혔다. 소나무 숲 속 작은 어소(御所)에서 기거는 고독하고 비참한 생활로 이어갔다. 산비탈에서 300리 떨어진 부인 송 씨를 그리는 돌탑을 쌓으며 지냈다. 그 해 홍수로 청령포가 물에 잠기자 영월 동헌의 객사 관풍헌으로 옮겼다. 이 곳에서 생활하는 동안 누각 자규루에 올라 자신의 비운과 비통한 처지를 ‘두견시’로 담아냈다.

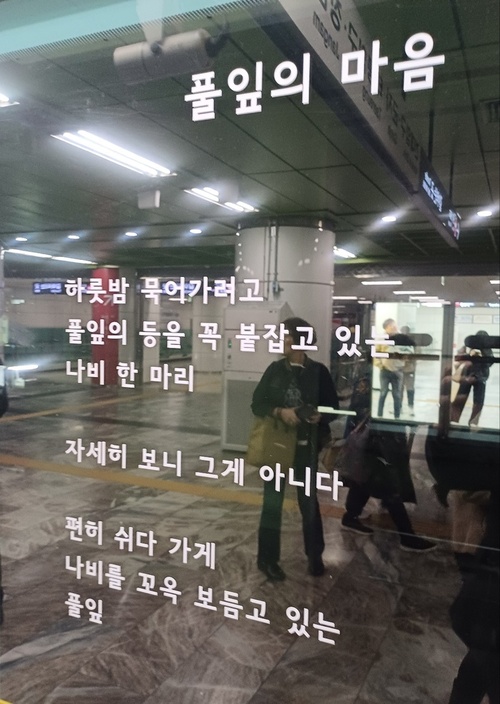

‘원통한 새 되어 궁궐을 나오니/외로운 그림자 푸른 산중에 홀로 섰네/밤마다 잠들려 해도 잠은 오지 않고/언제나 이 한이 마쳐질까/두견새 소리 그치고 새벽 조각달만 밝은데/~ 중략~’

청계천의 영도교(永渡橋)는 단종과 정순왕후가 이 다리에서 이별 후 못 만났다 하여 ‘영 이별 다리’로 불러 후세에 와서 영도교라 불리였다.

송 씨는 후궁 두 명(김 씨 원경, 권 씨 해명), 시녀 세 명(희안, 지심, 계지)이 함께 청룡사에서 삭발하고 비구니가 돼 일생을 보냈다. 법호는 허경(虛鏡)이다. 시녀들이 얻어온 음식으로 겨우 끼니를 이었다고 한다. 이 소문을 들은 세조가 그 근처에 영빈전이라는 아담한 집을 짓고 식량을 내렸으나 송 씨는 끝내 거부했다. 그리고 자주동샘(紫芝洞泉)에서 염색한 비단으로 만든 댕기, 저고리 깃, 고름, 끝동 등을 시장에 내다 팔아 생계를 유지하며, 64년 간 슬프고 한 많은 삶을 살았다.

송 씨가 살았던 터의 비각에는 영조가 눈물을 머금고 쓴 ‘정업원구기(淨業院舊基)’라는 비문이 남아 그 옛터임을 알린다. 그 집이 여승방 정업원(淨業院)이다. 정업원 터에는 현재 청룡사라는 작은 절이 있다. 또 한경지략(漢京識略)에 보면 영도교 인근에 부녀자들만 드나드는 채소 장터가 있었다. 이 특이한 장터도 송 씨의 사연에서 유래한다.

한 많은 일생을 살아 온 송 씨가 중종 16년(1521) 6월 4일 승하하니 춘추 82세(1440년 세종 22년~1521년 중종 16년)였다. 송 씨는 대군부인의 예우로 양주(楊州) 남쪽 군장리(群場里, 현 사릉리)에 모셔졌다. 그 후 177년이 지난 숙종 24년(1698) 11월 6일 단종 복위와 더불어 정순왕후로 추복위(追復位)돼 종묘에 신위가 모셔지고 능호(陵號)를 사릉(思陵)이라 했다.

사릉이 일반에게 공개된 것은 지난 1986년부터이다. 그 후 단종과 정순왕후의 능을 한 곳에 모시자는 목소리가 때때로 들린다. 생이별한 지 570여 년, 이제라도 두 분의 한을 풀어 드리자는 생각에서 시작됐다. 한편엔 ‘문화재는 제자리에서 원형대로 보존하는 것이 바람직하다’는 입장도 있어 어떻게 정리될 지 두고 봐야 할 것 같다.

능의 높이가 낮은 편이고, 대군부인의 예로 장례지낸 후 왕후 능으로 추봉(追封)되었으나 조촐하게 꾸며졌다. 석물은 장릉(莊陵, 단종 능)과 마찬가지로 병풍석, 난간석, 무인석이 생략된 채 봉분만 있으며, 석양(石羊)과 석호(石虎) 각 한 쌍이 봉분 주위에 배치돼 있다. 사악한 것을 피한다는 의미의 석양, 동물의 왕인 호랑이와 함께 당나라 때부터 대관의 능 수호석수(守護石獸)로 배치됐다. 이것이 고려 제31대 공민왕·노국공주의 현정릉에서 받아들여 조선 왕릉의 기본 형식이 됐으며, 문인석 한 쌍만 능에 배치됐다.

일반적으로 석양과 석호는 두 쌍씩 봉분 주위에 둘러 세우는데 장릉·사릉처럼 추봉된 경우에는 한 쌍씩만 배치한다. 이런 애절한 사연을 아는 지 사릉 둘레의 소나무들이 능 쪽으로 기울려져 숙연함을 안겨준다. ‘남의 눈에 눈물 나게 하는 삶을 살지 않으리라’ 마음을 다듬어 본다. <저작권자 ⓒ CRS NEWS 무단전재 및 재배포 금지>

댓글

|

많이 본 기사

탐방 기획 많이 본 기사

모바일 상단 구글 배너

|